パシフィックニュース

障害者就労事情 ~障害を持つ学生の現状と就労に向けた取り組み~

就労支援

AAC(コミュニケーション)

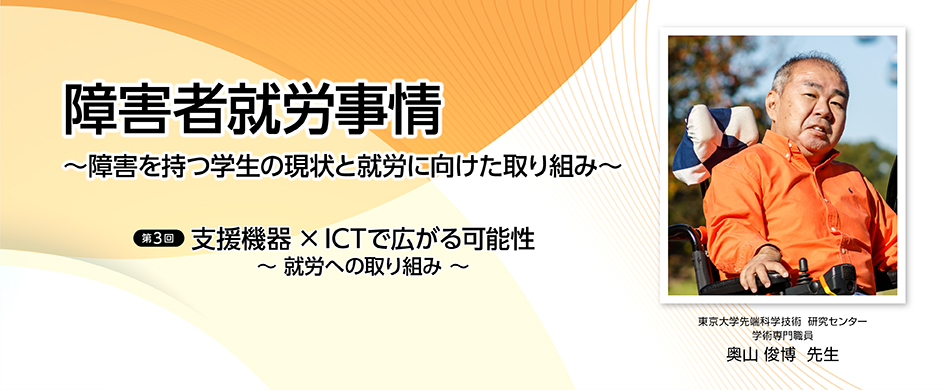

第3回支援機器×ICTで広がる可能性(第1部)~就労への取り組み~

東京大学 先端科学技術研究センター

学術専門職員 奥山 俊博

2024-06-03

3月9日に「第3回支援機器×ICTで広がる可能性」セミナーを開催いたしました。

〈左から〉奥山 俊博 氏、福島 勇 氏、藤島 隆二(司会)

本セミナーは障害者就労の現状や支援方法について、第1回から参加いただいている東京大学先端科学技術研究センターの学術専門職員であり、DO-IT Japanの事務局員でもある奥山俊博氏と、現在熊本高等専門学校の特命教授で、アシスティブテクノロジー、シンプルテクノロジー、ICT機器に精通している福島勇氏にご講演いただきました。

セミナーでは講師のお二人から就労に役立つ多くの情報をご紹介いただきました。

本記事は奥山氏のご講演内容と質疑応答の内容(第1部)をまとめたものです。 次回は福島氏のご講演と質疑応答(第2部)を6月17日に掲載いたします。

>>第2部福島氏のご講演記事はこちら

障害者就労事情~障害を持つ学生の現状と就労に向けた取り組み~

私が事務局のメンバーとして関わっているDO-IT Japanは、障害や困難さを抱える中学・高校生などの学生たちが進学や就職に向けて共に考えるプロジェクトです。障害や病気のある若者が大学進学を果たすことの少なさに疑問を持ち、後押しできるプロジェクトとして2007年から始めました。他にも私は、早稲田大学の巖淵(イワブチ)研究室でAT2EDというホームページに関わり福祉情報技術の情報を発信しており、地元の市町村で障害支援区分の認定審査会の仕事もしています。

DO-IT Japan(サイト)

https://doit-japan.org/

AT2ED:エイティースクウェアード(サイト)

http://at2ed.jp/

DO-IT Japanプロジェクト

DO-IT Japanは、日本マイクロソフトやソフトバンクなどの企業が協力しており、障害や病気のある若者の高等教育への進学とその後のキャリアへの移行支援を通じたリーダー育成プロジェクトを提供しています。DO-ITの学生は、自分が考えていることを外に向けて発信したいと思っており、プログラムを通じて障害の社会モデル等を学び、支援機器を実際に使用する体験や、自分の考えを発表し対話する場を通じて、自分の障害とニーズを詳しく理解し、必要な配慮を求める方法を学んでいます。

プロジェクトに参加した多くの学生は、高校や大学の受験に向けて自分に必要な配慮を理解していないため、必要な配慮を得るためのプログラムが提供されています。このプログラムでは障害の社会モデルを学び、適切な支援を理解することが重視されています。例えば、車椅子ユーザーのための段差を解消することから移動する困難さが無くなり、障害自体に対するとらえ方も変わる例などが紹介され、適切な配慮によって労働環境が改善できることを学びます。

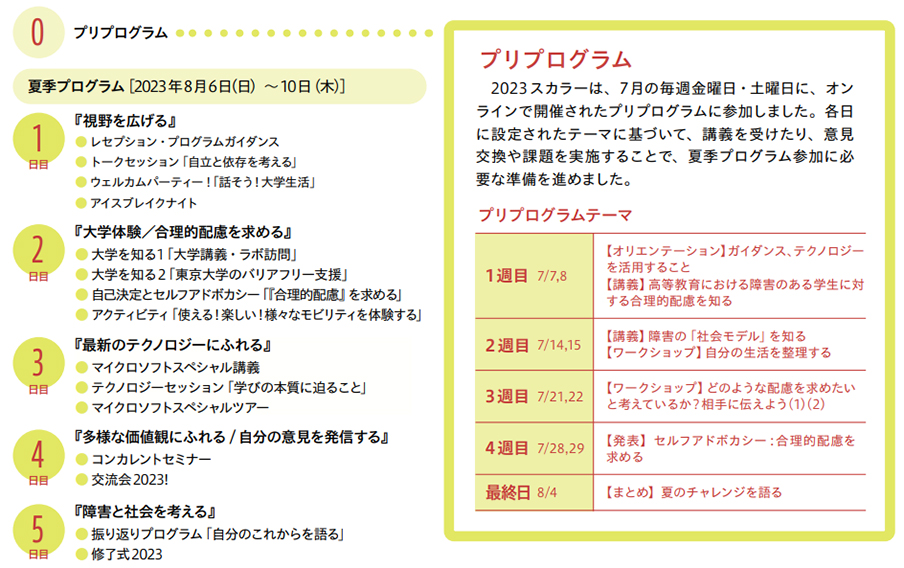

7月には8月の夏季プログラムに向けてオンラインでプリプログラムを行っており、8月の夏季プログラムは実際に大学で開催し、協力企業で最新のテクノロジーに触れるような時間もあります。

<夏季プログラム>

1日目:視野を広げるDO-ITプログラムに参加する多様な人々が自己紹介を通じて、障害に対する考え方や学び方の多様性についての理解を深める機会を提供しています。

2日目:大学体験/合理的配慮を求める

例えば長時間の講義が行われる大学の授業で、ノートテイクに苦労した場合、様々な方法について事例を紹介し、自分に合った最適な学習方法を見つける。

3日目:最新のテクノロジーにふれる

自分に必要な技術を理解するために、協力企業で最新技術を体験したり、支援機器などに触れたりする機会を提供している。

4日目:多様な価値観にふれる/自分の意見を発信する

コンカレントセミナーでは複数の中から自分の興味のあるセッションを受講でき、具体的な話題提供がある中で対話をする。

5日目:障害と社会を考える

4日間を振り返りながら一般公開シンポジウムや、参加した他の方たちと自分が考えたことを発表する。

DO-ITプログラムで学ぶのは、高校・大学受験についてだけでなく、就労に向けた自己理解や他者への伝え方についても学びます。年間を通じてオンラインミーティングを開催し、就労や体調管理などのテーマを扱います。また、ギャザリングでは、障害を持つ学生が直接話し合い、自身の経験を共有し、参加学生がリーダーシップを発揮するきっかけを提供します。

<支援機器>

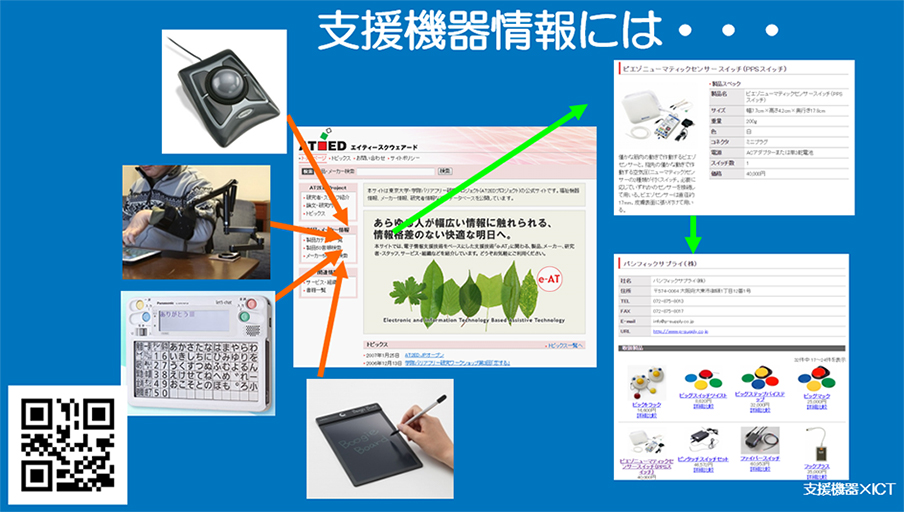

障害を持つ方々が自分に合った支援機器を見つけられるように「AT2ED」というウェブサイトでは、1000製品を超える様々な機器を紹介しています。

例)

- アームサポートmomo:キーボード操作の疲労を軽減し長時間のノートテイクに対応

- マウススティック:口で加えたスティックでキーボード入力をする

- ヘッドホン:イヤーマフ、ノイズキャンセリングなどで聴覚過敏の負担を軽減

<OSの設定や支援ソフト>

各OSにあるアクセシビリティ機能を知らない学生が多くいます。自分に合った機能を見つけることで作業効率が高まり、身体への負担も軽減します。また、支援ソフトや支援機器も活用することで、できないと諦めていたことができるようになることもあります。例)

- Windowsの固定キー機能:同時に2つのキーを押さなくてもよくなる

- 音声読み上げ機能:テキストを読むことが困難な場合に有効

- 数式の入力:Wordで数式を入力することができる

- グラフの作成:グラフ用紙に書くことが難しくてもキーボード入力なら可能な場合がある

- キーボード入力:ペンで書くよりも楽になることがある

- ヘッドポインター:頭の動きで文字入力やパソコン操作をする

- 電子教科書・音声教材:紙の教科書が利用しにくい場合

作文が苦手な学生を含め、付箋紙やマインドマップアプリなどのツールを使って情報を整理する方法なども大切です。これらの技術は、自分のアイデアを整理し、作文につなげるためのもので、次の段階である就労に向けて自分がどのように働けるかを理解することに繋がっています。

<障害者就労事情>

近年、企業の障害者雇用への取り組みが活発で、雇用率は上昇しています。今年4月に施行される障害者差別解消法の改正により、合理的配慮の提供が強調され、環境が改善されています。しかし、感覚過敏を持つ人や肢体不自由が重く日常的に介助が必要な人の雇用は依然として課題が残っています。多くの大学は、障害学生支援室を設置し、学内での介助サービスを提供しています。これにより、障害を持つ学生はトイレや食事の介助、ノートテイクなどの支援を受けられるようになりました。しかし、就労場面になると支援室がある企業はほとんどなく、適切な職場が少ないのが現状であり、学生数は増えてきているのに卒業後の受け皿が少ない状況です。

<就労時の選択>

学生たちは、これまでの受験経験から、自分に何が必要かを理解し、それを外部に発信することの重要性を学んでいます。その経験を活かし、就職面接では自分に必要な配慮とできることを取説にして示すことやプレゼンができるようになることが必要だと思います。また、自身の障害を公にするか否か、一般就労を目指すか特例子会社を選ぶかなど、様々な選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを考えながら進路を検討します。

アルバイト経験がない方が多く、自分がどれだけ働けるかわからないため、一般就労に対する不安を感じる学生も多いです。まず特例子会社で働いてイメージを持つことから始め、そこから転職を考える学生もいます。

<就労時間の調整>

障害を持つ学生たちの就労イメージはフルタイムの週40時間が多いですが、実際には週32時間など、自分の身体に合わせた働き方も可能です。水曜日を休みにして身体のメンテナンスや家事を行うなどの選択肢もあります。学生たちは、自分に合った働き方を知り、それを選べることが重要で、それが雇用の定着につながります。4月からの改正障害者雇用促進法では、一番短い働き方だと週10時間からの障害者就労が可能になります。これにより、週2日や1日半の働き方も選択肢に入ります。一般企業でも、自分の体調や生活に合わせた働き方を選べるようになることが重要です。収入は減るかもしれませんが、障害基礎年金などを考慮に入れ、必要な収入を計算し、無理なく働ける形を考えることが大切です。週40時間働くという固定観念にとらわれず、自分に合った働き方を選ぶことが求められます。

障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について:厚生労働省(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

DO-ITの学生たちは、在学中に休学したり、単位を詰め過ぎたりしないように計画的に学習する手段を学んでいます。初めから5年計画を立てている学生も多いです。高校とは異なり、大学では様々な選択肢があります。そのため、自分にとって必要なことを考えながら進むことが重要です。

<国家公務員採用の動向>

国家公務員の採用では、障害者と健常者の均等な機会を確保するため、障害の特性に応じた配慮を行うことが通達として出ており、「自力で通勤が可能」「職務中の介助が不要」などの条件設定は避けるべきこととなっています。また、現場でのコミュニケーションや同僚との交流ができるように、在宅勤務と通勤を組み合わせるという選択肢も可能になってきます。<支援機関>

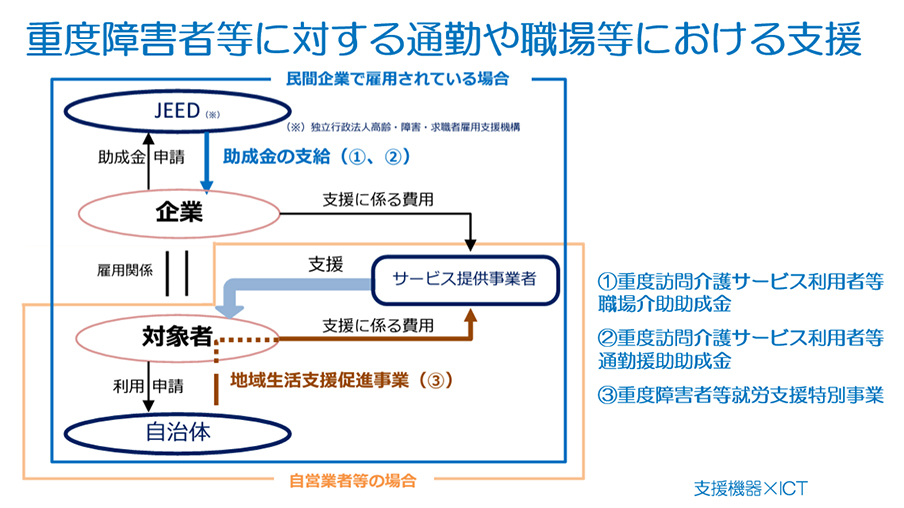

最近導入された制度の一つに、重度障害者の通勤を支援するものがあります。費用はJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)などが初期費用を助成し、その後は自治体が支払います。まだ利用者は少ないですが、これにより、通勤が困難な重度障害者や、職場で日常的な介助が必要な人も雇用できるようになってきています。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:JEED(サイト)

https://www.jeed.go.jp/index.html

重度障害者等通勤対策助成金:JEED(サイト)

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html

重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について:厚生労働省(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/001073876.pdf

就労だけでなく日常生活が成り立つ環境作りも大切だと考えています。親がしていたことを福祉サービスに置き換え、自分に何ができて何が難しいかを考え、適切な福祉サービスを利用して生活が安定した上で、自分がどのような仕事をしたいのかを考える時間が大切です。

雇用促進法の変化により、働き方は多様化しています。福祉就労を含む様々な形態の事業所が増加し、それぞれに適した職場を見つけることが重要となっています。その過程で、本人が自己について深く考え、自分の意見を述べられるようになって欲しいと思います。

質疑応答

(藤島)

(藤島)

たくさんの有益な情報をいただき、ありがとうございます。多くの情報の中から、当事者やご両親が就労に関して自分に適した情報を見つけたいと思った時、身近な学校やセラピストから情報を得るのが理想的ですが、それが難しい場合、どこから始めればよいかについてアドバイスをいただけますでしょうか。 (奥山)

(奥山)

働くイメージが難しい人々、特に障害を持つ大学生にとって、インターンシップは有用な手段です。IBMやMicrosoftは障害を持つ学生向けのインターンシップを提供しており、オンライン参加や現地集合などの形で、参加者はITスキルを高める機会を得ています。これは、実際の就職時に何ができるかを理解するための重要なステップです。

IBM:障害者の活躍を支援する取り組み(サイト)

https://www.ibm.com/ibm/responsibility/jp-ja/inclusion/people-with-diverse-abilities.html

Microsoft:ITラーニングプログラム(サイト)

https://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/diversity-itlearning/program

就職を希望する障害者は、職業安定所や障害者雇用の窓口を訪れますが、軽度の障害を持つ方でも、自分に適した情報を得るのは難しく、AT機器の利用やスキル向上のアドバイスが得られないことが多いです。

JEEDなどは機器の貸出を行っていますが、個々のニーズに合わせたアセスメントや相談は行われていません。これらを一括して行う窓口はほとんど聞きませんね。そのため、リハビリテーションセンターのAT担当者などと連携し、必要な機器を選び、使用感を確認するという手順が一般的でしょうね。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:JEED(サイト)

https://www.jeed.go.jp/index.html (藤島)

(藤島)

ありがとうございます。AT担当者にサポートしていただけると心強いですね。

しかし、AT担当者と関わりがなく、身近なセラピストや学校の先生が情報に詳しくない場合もあるので、SNSで情報を探す方が増えていると思います。しかし、情報が多すぎるため、適切な情報を見つけることが難しいこともあると思います。パソコンのアクセシビリティ機能に関しても同様です。

その場合の探し方についてアドバイスをいただけますでしょうか。 (奥山)

(奥山)

新潟市のICTサポートセンターの山口さんは、設定方法を詳しく説明する長尺のYouTube動画(ATティービー)を公開しています。動画をみながら、実際に設定を試して学べる内容になっています。人から教わるのも良いですが、このような動画を活用すると当事者でも教員でも自分で学ぶことができます。

ATティービー(YouTube)

https://www.youtube.com/@ATtvjp (参加者1)

(参加者1)

重度の肢体不自由を持つ高校1年生の母親です。子どもの進路について考えていますが、今は生活介護や福祉的就労施設を検討しています。

いくつか施設見学に行きましたが、娘が高校で取り組んでいるICTを活用した取り組みをお伝えすると、感心されるものの、施設で使うためにどうすれば良いか困られます。

レンタルや補助金などの情報についてのアドバイスをいただきたいです。 (奥山)

(奥山)

就労継続支援B型や生活介護の場所では、JEEDの補助金が利用できないため、個人が日常生活用具の対象となる携帯用会話補助装置などを準備することが多いです。

特例子会社などでは、雇用主が支援機器を購入する際にJEEDから助成金を受けられますが、実際に利用者が必要とするサポートを提供する場所は限られています。

現在、療育センターなどでそのようなサポートを受けることが可能ですか? (参加者1)

(参加者1)

そうですね。リハビリなどで相談させてもらうことはあります。 (奥山)

(奥山)

そうなんですね。児童から成人になってもサポートしてもらえるような環境が整っているといいですよね。 (参加者1)

(参加者1)

訪問リハビリや制度などは18歳でガラッと変わってしまいます。 (奥山)

(奥山)

そうですね。18歳までは手厚いですが、それを超えたときに、そのサービスが使えなくなる場面が出てきますよね。 (参加者1)

(参加者1)

リハビリ施設もいっぱいなので年齢で切られることもあり、そこで途切れてしまう心配もあります。 (参加者2)

(参加者2)

全国の多くの都道府県にはICTサポートセンターがあり、日本肢体不自由児協会が発行する機関紙「はげみ」は、一般就労や特例子会社についての情報を取り上げているので参考になるかと思います。

令和5年度ICTサポートセンター等の設置状況:厚生労働省(サイト)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001151549.pdf

障害者IT支援団体データベース:障害者情報ネットワークノーマネット(サイト)

https://it-map-hp.normanet.ne.jp/index.html

「はげみ」バックナンバー案内:社会福祉法人 日本肢体不自由児協会(サイト)

https://www.nishikyo.or.jp/action/products-backnumber.html (奥山)

(奥山)

以前このセミナーに協力いただいた宮城県の障害者ITサポートセンターは、卒業後の生活や就労を支援するためにIT機器の利用を積極的にサポートされていました。

全国のITサポートセンターは地域生活支援事業を活用されているはずなので、地域の特色に応じた支援になります。具体的なサービスについては各センターに問い合わせるのがいいですね。 (参加者3)

(参加者3)

障害を持つ学生の選択肢が広がってきていることがお話からわかりました。実際e-ATを活用して就職をされた方々が、他の企業でe-ATが活用できなくて悩まれている方々とピアサポートのような形で交流する場や仕組みがあるのか、それとも個人的な交流だけなのか、現状を教えていただけますでしょうか。 (奥山)

(奥山)

DO-ITは2007年から活動しているので、就職した学生が増えています。そこで一昨年程前から働いている中での話題に特化した会を始めています。昼間は高校生から大学生、その後、大人会として仕事の悩みや考えを話す時間をとっています。 (参加者3)

(参加者3)

ピアとして横のつながりは、障害の有無に関わらず、仕事の悩みを共有し、支え合うことで、継続する力となりますね。 (奥山)

(奥山)

多様な人々との対話の場を設けられたらと考えています。

これまで、小中高のインクルーシブ教育をテーマにした公開シンポジウムを開催してきましたが、働く世代に焦点を当てたイベントの企画も考えています。また、学生時代とは異なり、働きながら合理的配慮を求めることのニュアンスの違いについて話し合いたいという学生が増えています。 (参加者3)

(参加者3)

より広く一般の方にも知る機会が得られる社会になることを願っています。 (藤島)

(藤島)

ありがとうございます。次はコミュニケーションについてお聞かせ下さい。テクノロジーの進歩によりコミュニケーションの可能性は広がっていますが、テクノロジーがコミュニケーション能力を即座に向上させるわけではなく、発信する力を育成することも重要になると思います。

DO-IT Japanではコミュニケーションスキルに関するプログラムがありますが、どのような学生さんが参加されていますか。 (奥山)

(奥山)

プログラム中には、初めて親以外の介助を受ける機会があります。アテンダント役の大学生には、相手の合図を待ってから動くことの重要性を伝えています。待つことは、障害のある学生への大切な支援の一つだと思います。

ある中学生は、気管切開のため話すことが難しく、視線入力を使ってコミュニケーションを取っていましたが、地元の学校では発信する機会が少なかったようです。

参加した際、面接では自分の要望を言葉にするのが難しくて悔しい思いをしたと言われていました。それでもイベントで発言する機会を得て、自信をつけることができたようです。

自分の考えを伝え、リアクションをもらってもう一度発言するような経験ができる場が増えて欲しいです。

肢体不自由で軽度の知的障害を持つ学生が大学入試に挑戦したこともあります。言語障害があるので、大学の面接で聞き取ってもらえないのではないかという心配をしていました。障害を持つ人々が直面するコミュニケーションの障壁を一緒に考えてくれる方が周りにいることが大切だと感じました。

最後に

障害を持つ人々が自分の望む生活を送れる社会を目指し、適切な労働環境や生活介護を通じて自立することを、私たちは支援しています。困難に直面しても前進することが重要で、私たちは学生たちと共に何ができるかを探求しています。公的サポートや社会システムを通じて、障害を持つ人々が社会に包摂され、地域格差なく支援が実現することを目指しています。

奥山 俊博

東京大学 先端科学技術研究センター 学術専門職員

大学院修了後、製造企業に就職。その後「ダスキン障害者リーダー育成海外研修」で渡米し、子どもたちへのICT技術を活用したコミュニケーション支援に関わる。帰国後、退社して自らAT(アシスティブテクノロジー)エンジニアの活動を始め、2002年より現職。障害者が使えるICT等のリソースを掲載した『福祉情報技術(e-AT)製品ガイド』の編集、障害のある学生の進学を通じたリーダー養成プロジェクトDO-IT Japanに関わる。

関連情報

© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.

コンテンツの無断使用・転載を禁じます。

対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ