パシフィックニュース

子どものリハビリテーションにおけるはずみ板の実践例紹介

感覚統合

リハビリテーション

肢体不自由児を中心とした作業療法への活用

医療機関所属

認定作業療法士 吉田尚樹

2025-04-01

はじめに

私は現在、小児から高齢者までを対象にリハビリテーションを提供する医療機関にて作業療法士として従事している。小児部門に配属されており、入園と外来で主に、脳性麻痺や運動発達遅滞、ダウン症候群など肢体不自由を持つ小児への作業療法に携わっている。主な支援内容は、上肢機能や感覚処理、視知覚認知機能、高次脳機能障害への介入、摂食嚥下機能、セルフケアや学習課題などの生活行為への介入などを担っている。

このような臨床現場にて、パシフィックサプライから販売されているはずみ板シリーズを、作業療法場面で使用する機会をいただいた。そこで、その使用事例や対象児から得られた反応などについて、私個人の感想にはなるが紹介させていただく。

はずみ板とは?

はずみ板は、板の上に乗ったり、平均台のように渡る時に、板の裏面に設置されている4つのクッションにより、弾みや揺れが発生することで、前庭覚や固有受容覚を刺激し、バランス感覚・姿勢保持機能・体幹機能を養うことを目的として開発されたリハビリテーション訓練機器のひとつである(パシフィックサプライHPより一部抜粋)。

はずみ板にはサイズがあり、Square(40×40cm)、Slim(40×20cm)、Mini(25×17cm)、Long(100×20cm)の全4タイプが展開されている。

私が捉えるはずみ板の特徴は、身体接地面と板との安定性の中にも重心移動に伴う感覚が得られることだと考える。バランスディスクとは一味異なり、板の裏面に弾力性のある特殊なクッションが付いており、このクッションが独特の反発性と不安定性を生みだしているからだ。このはずみ板特有の感覚入力から得られる経験を子どもたちが能動的に探索することが、今までにない面白い遊具であると私は感じている。

はずみ板の実践例紹介

私が臨床場面で実際に、はずみ板をどのような事例に対してどのように使用しているのか、簡単に紹介する。なお、今回紹介する事例については、保護者より掲載許可を得ているが、個人情報保護の観点から事例の詳細な情報は割愛する。

【事例1:座位を安定して保持する】

- 座位姿勢を保つのが苦手な脳性麻痺を持つ幼児への実践例

- 主に座位姿勢の保持や体幹などの座位バランスに必要な反応を促す目的で使用

はずみ板(Slim)に座ってもらい、適宜姿勢保持の介助を行いながら机上課題などを一緒に実施した。

経 過

療法士が後方から介助することで、安心して体幹などの姿勢制御を促しながら遊ぶことができた。遊びは、動画鑑賞や絵本などあまり重心移動が多くない静的遊びから、おままごとや楽器演奏、箱入れなど、よりダイナミックな動的遊びへと段階付けると、座位姿勢を制御する反応を促すのに有用であった(図1)。

図1.座位にて、車輪のおもちゃを机上で遊ぶ様子

【事例2:立位を安定して保持する】

- 立位バランスが不安定な脳性麻痺を持つ未就児への実践例

- 体幹や足関節などをはじめとした立位バランスの反応を促す目的で使用

はずみ板(Long)を床に置き、その上に立って姿勢を保持してもらう。お子さんの姿勢保持能力にもよるが、まずは何もせずに静的姿勢保持ができるのか?次に、少し動いてもらい動的姿勢保持ができるのか?さらに、本人に対して療法士が刺激を加えても、動的姿勢保持ができるのか?というようにお子さんの能力に合わせて段階的に課題を実施した。

経 過

特に動的課題では、はずみ板の上で手押し相撲やキャッチボール、風船バレーなどを行うことにより外乱や手のリーチを促し、重心移動から姿勢保持を促進した。本人も床面よりも不安定なはずみ板の上でも、楽しみながら、より能動的に重心移動を行い、姿勢制御を行う反応が得られていた(図2)。

図2.立位にて、キャッチボールをする様子

【事例3:全身を協調して使う】

- 全身を協調して運動することが苦手な神経発達症を持つお子さんへの実践例

- ばずみ板の不安定な動きを通じ、手や足、体幹など全身を協調し動かしながら課題に適応する反応を促す目的で使用

複数のはずみ板を使って、サーキットのようにコースを設置した。

※途中、はずみ板以外にも台やトンネル型クッションなどを織り交ぜるとサーキットのバリエーションが増えるため試してもらいたい。

経 過

このサーキットコースを、はずみ板から落ちずに目的地とするゴールまで進んでいく。最初は短距離からはじめ、上手にできるようになってきたら、はずみ板を増やして距離を延ばし、難易度を上げていく(図3)。

※お盆におもちゃなどを乗せて、運搬課題の要素も入れることで、より難易度を上げることも可能である。

図3.はずみ板をサーキット状に設置し、

その上を歩いて移動する様子

実施方法 -2

さらに上手なお子さんには、はずみ板の島渡りゲームも実施した。これは、はずみ板(Slim・Mini)を2つ用意し、1つ目のはずみ板に乗りながら、2つ目のはずみ板を持って前方に移動させ、そこに乗り移る。これを繰り返して目的地とするゴールを目指していく遊びである。

経 過

協調性だけではなく、立位バランスや上肢の筋力、課題達成に向けて計画し、実行するための遂行機能などを促す課題として有用性がある(図4)。

図4.はずみ板を移動させながら

ゴールに向かって進んでいく様子

【事例4・5:感覚入力を楽しむ】

- 行動面が落ち着かない神経発達症を持つ小学生のお子さん(事例4)と、脳性麻痺を持つ小学生のお子さん(事例5)への実践例

- はずみ板の揺れによる固有感覚や前庭感覚入力を通して感覚ニーズを満たすことや、覚醒を促す目的で使用

立位や座位でもよいが、身体との接地面はできるだけ大きい方が安心して実施できる。今回はLongタイプを使用してお子さんに立位や座位で好きなように動いてもらった。

経 過

他のことに注意がそれていた子でも、はずみ板の感覚入力を笑顔で、集中して楽しむことができていた(事例4)。また、ぼんやりするお子さんにはずみ板に立ってもらうと、一度感覚入力が得られることでその後は能動的に自身で揺らし、楽しみだしたことで徐々に覚醒度が向上する様子が窺えた(事例5)。

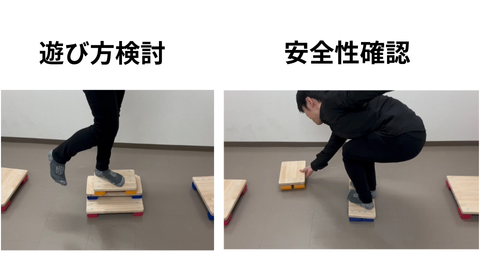

はずみ板のこれから

はずみ板には、単にバランス反応を促すための遊具ではなく、特有のクッション性と4つの形状により、協調性や認知機能、感覚処理と多彩な側面の経験を得ることができる可能性がある。療法士のアイデア次第で色々な応用ができ、目的に応じた子どもたちの反応を促すことに有用であると私は考えている。一方、子どもたちは楽しくなってしまい、遊びに夢中になることで、転倒や転落などのリスクが発生する可能性が考えられる。そのため、リスク管理には十分に注意を払う必要がある。

また、当然ながら、臨床場面で使用されはじめ間もないため、リハビリテーションにおいて、はずみ板でどのような効果を得られるのかについては、まだ検証されていない。今後、はずみ板の実践例を集め、使用者がその実施方法を共有できるように整備されることが求められるのではないだろうか。それにより、はずみ板を使用したリハビリテーションにおける事例報告などから、はずみ板の効果検証を少しずつ蓄積していくことが期待される。

さいごに

今回は、肢体不自由のある子どもを中心にはずみ板を使用し、その実践例の一部を紹介した。はずみ板には、座位や立位の姿勢保持能力の向上を図るだけではなく、協調性や遂行機能などの認知機能、感覚入力に伴う感覚処理課題への変化を図ることができる可能性があると私は考えている。また、今までにない新しい感覚経験が得られる遊具のため、子どもたちのモチベーション(動機付け)を高め、能動的な遊び(課題)への参加を促し、より効果的な学習機会を作ることが期待できる。

今回は、あくまで実践例の紹介であり、効果検証までは十分にできていない。実践例が少ないため、引き続き臨床場面において、はずみ板の使用事例と効果検証を蓄積していきたい。

本記事が、皆様の臨床実践の参考になれば幸いである。

執筆者プロフィール

吉田尚樹

認定作業療法士、AMPS認定評価者

2011年:認定作業療法士免許取得

地域の一般病院に入職

2020年:現職 県内の総合リハビリテーションセンターにて勤務

資 格:認定作業療法士、AMPS認定評価者

子どもたちが主体的に遊びを発見、挑戦し、楽しむ中で成長して欲しい思いから、「はずみ板」を開発しました。

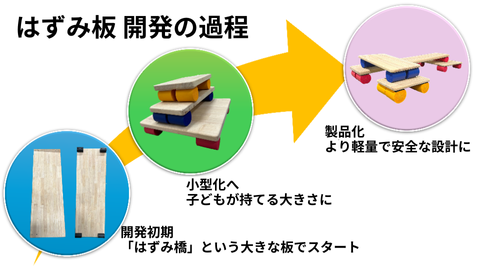

製品開発担当:橋本智成当初は遊び台シリーズと組み合わせて使うことを想定していたので試作品は大きな板でしたが、「子どもが主体的に遊びを考えて使える器具がないんだよね、小さくしてみては?」という声を聴き、小型化とサイズラインナップの追加を行いました。これにより「はずみ板」だけでも、組み合わせ次第でさまざまな遊びが可能になりました。デザインはシンプルで木材の温かみを持たせつつ、カラフルなゴム足で子どもの好奇心を刺激します。そして、軽量かつ高強度の実現で、子ども自身が配置や組み合わせを変えながら、大人と一緒に楽しむことができます。

関連情報

© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.

コンテンツの無断使用・転載を禁じます。

対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ