パシフィックニュース

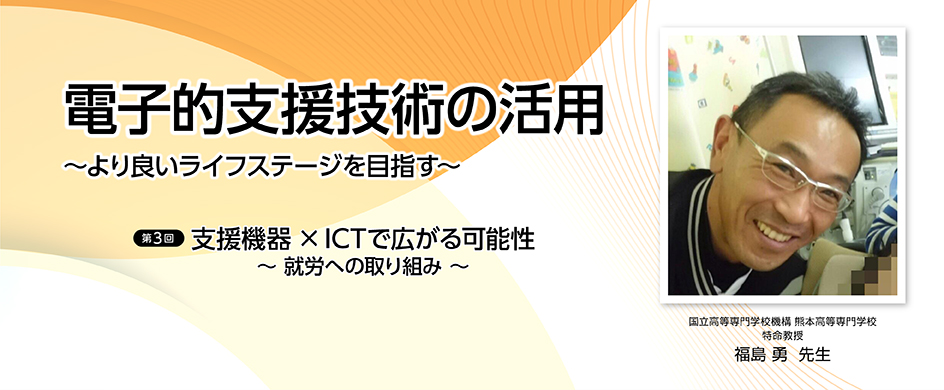

電子的支援技術の活用 ~より良いライフステージを目指す~

就労支援

AAC(コミュニケーション)

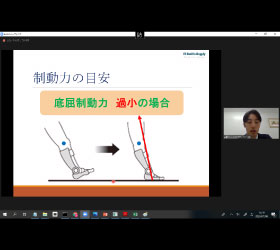

第3回支援機器×ICTで広がる可能性(第2部)~就労への取り組み~

国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校

特命教授 福島 勇

2024-06-17

3月9日に「第3回支援機器×ICTで広がる可能性」セミナーを開催いたしました。

〈左から〉奥山 俊博 氏、福島 勇 氏、藤島 隆二(司会)

本セミナーは障害者就労の現状や支援方法について、第1回から参加いただいている東京大学先端科学技術研究センターの学術専門職員であり、DO-IT Japanの事務局員でもある奥山俊博氏と、現在熊本高等専門学校の特命教授で、アシスティブテクノロジー、シンプルテクノロジー、ICT機器に精通している福島勇氏にご講演いただきました。

セミナーでは講師のお二人から就労に役立つ多くの情報をご紹介いただきました。

本記事は福島氏のご講演内容と質疑応答の内容(第2部)をまとめたものです。

>>第1部奥山氏のご講演記事はこちら

電子的支援技術の活用~より良いライフステージを目指す~

私は元々福岡県福岡市にある特別支援学校で32年間教員をしていました。3年前に定年退職して現在は熊本高等専門学校に籍を置いています。今日は、肢体不自由教育における電子的支援技術(e-AT)の活用についてと、卒業後の就労を含めた、より良いライフステージを目指すためのお話をしたいと思います。

e-AT(electronic and information technology based Assistive Technology)

e-ATは、障害を持つ人々が得意とする動作に基づいて設計された入力デバイスや電子機器を指します。これにはICT機器、AI、ロボット、IoT製品などが含まれ、これらの技術は障害を持つ人々の生活を豊かにするために利用されています。海外ではこれらをアシスティブテクノロジー(支援技術)と呼び、車椅子や義足などもこの技術の一部です。e-ATは、これらの電子的支援技術を総称しています。特別支援学校での取り組み(~1999年)

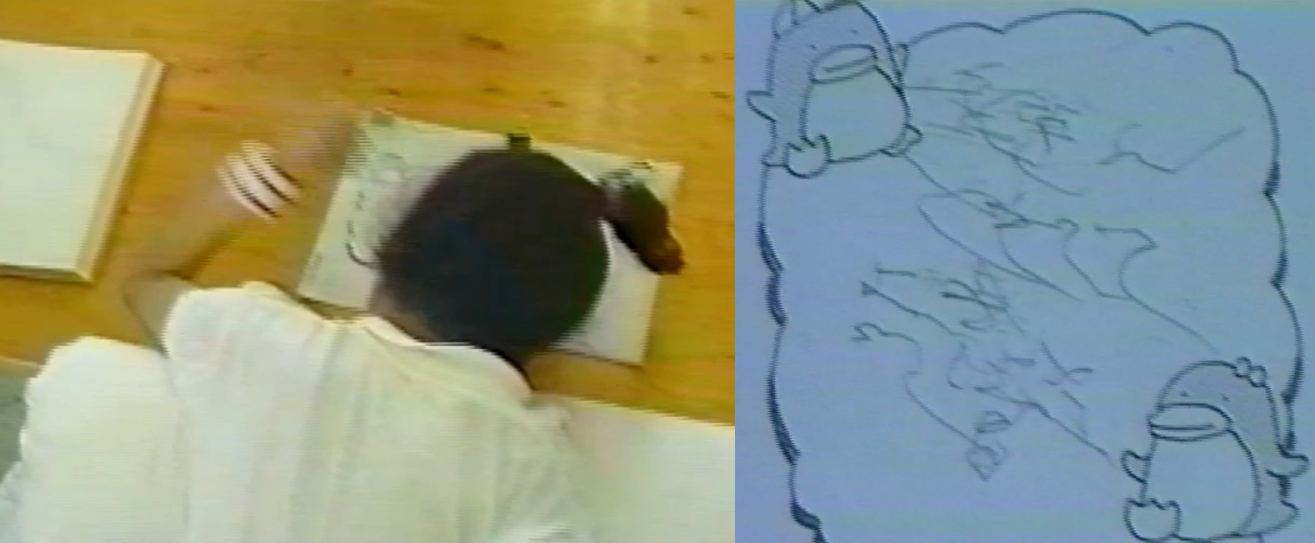

Yさん

私が初めて勤めた特別支援学校に在籍していた肢体不自由のYさんは、帰りの会で発言しますが、発話に困難さがあり、聞き取りにくい状況があります。うつ伏せになって鉛筆を持たせてもらえれば文字を書くことができましたが、読みにくい文字になります。寝返りが一人では難しく、座る、立つ、歩くこともできません。

Yさんのような子供を見たとき「〇〇ができないよね」と、できないことに目を向けがちになりますが、私がずっと大切にしてきたことは、肢体不自由の子供たちのできないことに目を向けるのではなく、できることに目を向けることです。

どう工夫したら〇〇ができるようになるか、どうしたら〇〇という活動に参加できるか、これはICFの考え方であり、これを具現化するためには、e-ATの活用が不可欠だと私は思います。

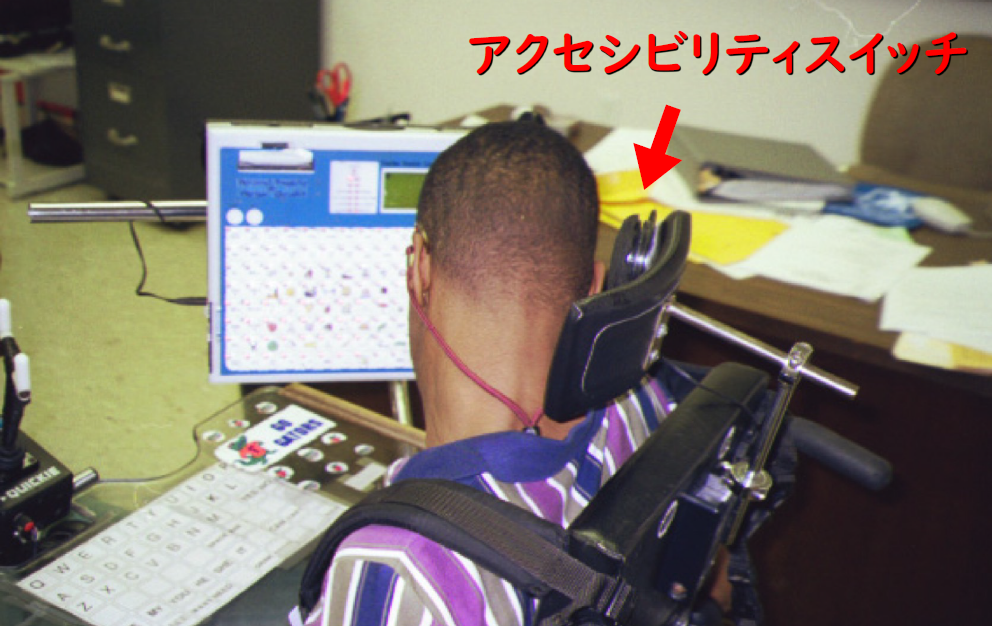

30年程前、Yさんは特別なスイッチを得意の左手で操作し、パソコンで文字入力を行いました。

パソコンは当時50万円もしましたが、現在ではiPad®などを使用することで、より安価に同様の機能を実現できます。

この技術は、話すことや書くことが困難だった人々にとって、大きな進歩をもたらしました。

文部科学省の派遣でアメリカを視察(1999年)

クリスさん

ミネソタ州に住むクリスさんは、話すことができず、24時間の介助が必要です。彼女はリベレーターといわれるコミュニケーションエイドをヘッドスティックで操作していました。彼女は自宅にインターネットを引き、リベレーターを使って電話のオペレーターの仕事で収入を得て、家を購入して住んでいました。しかも、地下室に男性を住まわせて家賃収入も得ていました。

彼女は独立した生活を送るためには3つの要素が必要だと言いました。

1.コミュニケーション手段の確保

2.移動手段の確保

3.経済的な基盤の確立

彼女はこれらを統合し、「e-ATを活用したinterdependent※の生き方が必要だ」と説明しました。

※interdependent:相互依存の(依存と独立の中間的な意味で表現されていた)

マーロンさん

フロリダの高校生マーロンさんはお喋りができず、指でタイピングもできないので、ヘッドレストに取り付けたビッグスイッチを頭で押すことで、リベレーターというコミュニケーションエイドを操作し会話をしていました。彼に卒業後のことについて尋ねると、「全米を旅して回るんだ」と言いました。「全米を旅して回るって夢があるな」と思っていましたが、実は、就労に繋がっていました。

アメリカの学校や教育委員会は、e-AT機器やコミュニケーションエイドをプールし、必要に応じて貸し出す制度がありました。リベレーターは当時3,000ドル程しましたが、マーロンさんの家は貧しい家庭だったため、私はこれを借りているのだと思いました。

しかし、これは彼のものでした。彼はメディア会社に広告を出し、アメリカ国民に3,000ドルの寄付を求め、その寄付でリベレーターを購入したのだと教えてくれました。1週間で目標額を達成したようですが、これは現代のクラウドファンディングの先駆けと言えます。

そして、この様子を見ていたある会社が、彼をデモンストレーターとして採用したことで、彼は全米を巡りながら講演会を開催することになりました。つまり、全米を旅して回ることになったのです。

<インクルーシブな社会>

ウィスコンシン州のハドソンハイスクールの特別支援学級を視察した際、日本のように障害の種類によってクラスが分けられていないことに気づきました。様々な障害を持つ生徒たちが同じ教室で学んでいるのです。

彼らは空き缶のリサイクル作業に取り組んでおり、ダウン症の生徒が缶を洗い、全盲の生徒がプルタブを外し、再びダウン症の生徒が缶を潰すという協力作業を行っています。骨形成不全症の生徒は、骨折のリスクを避けるため、VOCA※を使用して指示を出す役割を担っていました。意欲が低下した時には、「How about Packers!」とVOCAが発する声によって、全盲の生徒もやる気を取り戻します。

Packersは地元のプロフットボールチーム「グリーンベイ・パッカーズ®」の名前であり、その言葉だけで元気をもらえるのです。このように、それぞれの能力に応じて協力し合い、チームワークを発揮しているのが印象的でした。聞く人の興味を引き、かつ意欲を高めるお得感のある言葉掛けは、単なる励ましの言葉よりも強い動機付けになることがわかります。

※VOCA(Voice Output Communication Aids):音声出力会話補助装置

製品例)ビッグマック(サイト)

https://www.p-supply.co.jp/products/index.php?act=detail&pid=703

帰国後の取り組み(1999年~)

Mさん

Mさんは身体に障害がありますが、寝返りができ、電動車椅子で移動することが可能な高校生でした。15年程前の話ですが、当時は自分で学習用具を準備し、授業に必要なものを操作することが求められました。しかし、これには通常の3倍から5倍の時間がかかり、授業が始まっても準備が間に合わず、ノートを書くことも時間がかかったので、結果として学力が追いつかない状況になっていました。

ある時、Mさんに将来どうするか尋ねると、「就職がしたい」と言いました。当時は「コンピューターが操作できたら仕事ができる」と言われていた時期でした。ちょうどiPad®が出た頃で、iPad®に表示した手本の文書を見ながら、パソコンで文字のタイピング練習を一生懸命していました。そのうち、MさんはiPad®をはじめとしたデジタル機器の使い方を、年配の教員や後輩にわかりやすく教えられるほどになりました。しかし、障害を持つ生徒の卒業後の選択肢は限られ、重度の障害を持つ者の進路の多くが福祉的就労であり、僅かな工賃しか得られないのが現実でした。

<学習性無力感に陥らないために>

肢体不自由特別支援学校の約8割の子供たちは重度重複障害と評価されています。彼らは自力で外界に働きかけることが困難で、失敗しがちです。その結果、「どうせ私がやったってうまくいかない」という学習性無力感を感じやすくなります。周りの人たちもなかなか上手くいかないと、我々は「神の手」と言ったりしますが、手を持って全て介助します。その結果、受動的な生活になってしまうのですが、そうではなく、どのように工夫したらできるか、できることを活かすにはどうしたらよいかを考えることが重要になります。肢体不自由の子供たちでも、自分が動かせる部分を活用して様々な活動が可能です。例えば、右足が動く子供はそれを利用して自分で移動したり、左手を握ることができる子供はフィンガースイッチを使って遊んだり、顎(あご)を動かすのが得意な子供はそれを利用してスイッチを操作し、おじいさんのために肩たたき機を動かしたりします。また、ミシンの操作を手伝うことも可能です。

<分身ロボット>

分身ロボットOriHimeを使って障害を持つ子供たちが社会参加できるよう支援している特別支援学校を訪問する機会がありました。体調が

悪くて学校に行きたくても行けない方たちが、OriHimeを操作することで、役所の受付係の練習などをしていました。この技術は、彼らが学校や職場での活動に参加する手助けとなりました。

OriHime:株式会社オリィ研究所(サイト)

https://orihime.orylab.com/

e-ATの活用がもたらすもの

<VOCAからiPad®へ>

主治医から「目が見えてない、耳が聞こえてない」という診断を受けているお子さんでも、VOCAを押して挨拶ができる子もいます。診断を知らない人は、この様子を見て「すごく喜んでいるみたい」と言われます。GIGAスクール構想で配備された端末があるので、VOCAから少しずつ発展してe-ATの活用へと広がっていくと思います。

<お得なこと>

e-ATを活用することによって、子供たちは喜びを味わったり、役割を担ったり、成就感や自己有用感を感じることができます。これらの経験は、認められ、感謝され、依頼されることに繋がります。私はこれを「お得なこと」と呼んでいますが、このようなお得な経験があると、例えばスイッチの操作がうまくいくなどの良い結果をもたらします。この「お得なこと」が子供たちを受動的な立場から能動的な立場へと変え、学習性無力感を減らし、意欲を向上させることに繋がると私は考えています。<特別支援学校で注目されている視線入力活動>

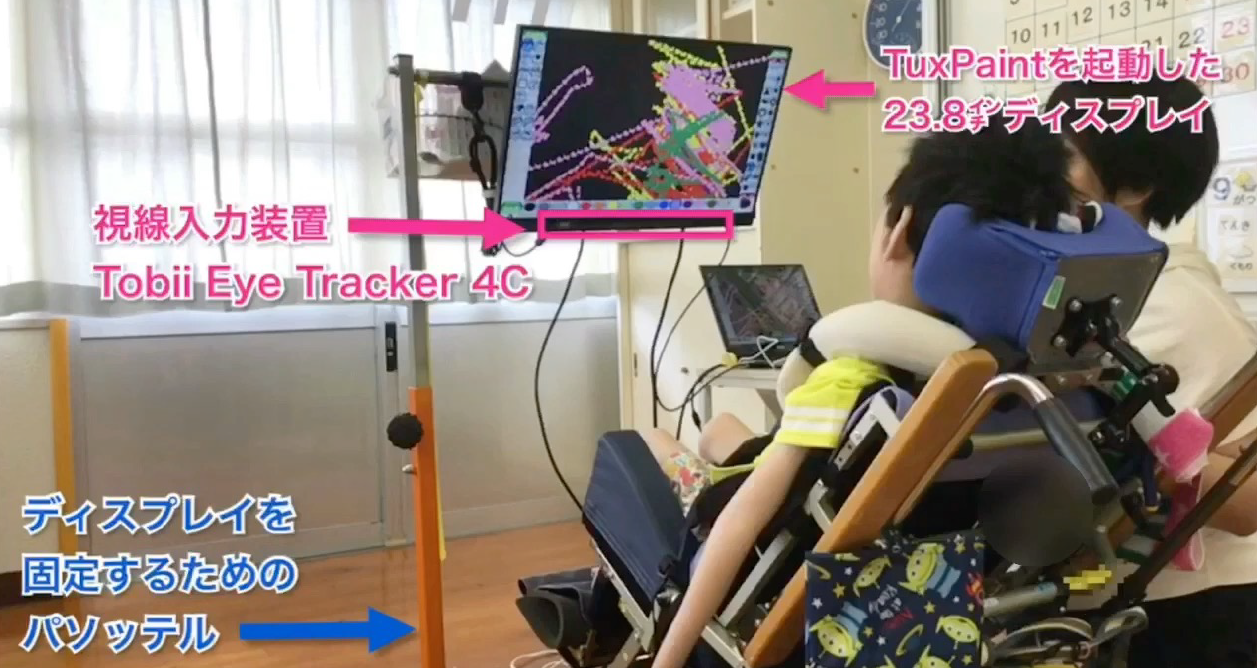

最近、特別支援学校では、視線入力が注目されています。視線を動かすことでゲームをプレイしたり、楽器を奏でたり、話したりすることが可能です。視線入力は、VOCAの代わりにもなり、文字入力やスイッチとしても機能します。さらに、ジューサーや電動カーの操作、テレビゲームのプレイなどにも利用されており、視線入力の可能性が広がっています。<視線入力への期待>

特別支援学校の学生が視線入力を使ってリモートで現場実習を行い、ドローン操作プロジェクトのモデルになった例があります。これは、重度肢体不自由者の働き方がe-ATにより変わりつつあることを示しています。テレワークや在宅就労、そしてロボットやドローンのパイロットとして活躍する人々が増えてくることが期待されています。<デジタルアートの可能性>

視線入力やスイッチを使って絵を描く子供や大人が増えています。学校では、これらの絵が掲示板や廊下などに貼られるのですが、それだけではなく、描いた作品をマスキングテープやアクセサリー、シールなどにしてインターネットや実店舗で販売している事例があります。

他にも自動車整備工場の外壁に大きく貼り付けて注目を引く用途に使われた事例もあります。ユニクロ®ではデータをアップすれば加工してトートバッグなどが作れます。

また、災害時に自分の症状を伝えるためのQRコード付きの缶バッジが考えられており、その背景には視線入力で描かれた絵が使用されていると良いなと思っています。デザイン料をいただくところまでいき、就労へ繋げていくというのも1つの方法だと思います。そのためには、親や支援者の協力やアイデアが重要になります。

介助付き就労

全国的に展開されている重度障害者就業支援事業により、通勤が難しい重度の運動障害者でも介護事業を利用することで働ける可能性があります。しかし、これらの情報は行政からは積極的に伝えられていないため、自身で情報を探す必要があります。参議院議員の天畠大輔さんが「わをん」というサイトで提供されているハンドブックは、介助付き就労についての情報が提供されています。このような情報を広め、多くの人に知ってもらうことが重要です。

一般社団法人わをん(サイト)

https://wawon.org/

なにそれ!?介助付き就労ハンドブック(PDF)

https://wawon.org/assets/file/202203/webhandbook.pdf

インクルーシブ、インクルージョンな社会

アメリカ視察の際、「社会参加は自分が属するコミュニティへ貢献することだ」と彼らは言っていました。コミュニティには家庭や学校、学年など様々な単位が含まれますが、「子供たちはそれぞれの能力を活かし、それぞれの場所で協力して作業を遂行する」という考え方を持っています。

ハドソンハイスクールのリサイクル活動では、ダウン症の方が一人でもできる作業でしたが、1つの作業を分担して遂行していました。かつての日本では、「できる子が一生懸命やり、できない子はしなくてもよい」という教育でしたが、現在はインクルーシブ、インクルージョンな社会に向けて変化しており、全ての人が社会参加し、責任感や存在価値を感じられる社会へと進んでいます。

質疑応答

(藤島)

(藤島)

たくさんの有益な情報をいただき、ありがとうございました。多くの情報の中から、当事者やご両親が就労に関して自分に適した情報を見つけたいと思った時、身近な学校やセラピストから情報を得るのが理想的ですが、それが難しい場合、どのような手段があるでしょうか。 (福島)

(福島)

教員やセラピストも、e-ATの活用など専門的なことは養成機関で教わらないため、必ずしも詳しいわけではありません。インターネットの普及により、SNSの活用やオンラインでの情報収集が容易になりました。

信頼できる発信者をフォローし、その情報を活用することは、始めるに当たってはハードルが低く有効です。特にX®はおすすめです。

このようなツールを利用して知識を深めることは、1つの方法だと思います。

また現在、私は熊本高等専門学校の仕事に加えて、デジタルアクセシビリティアドバイザーの資格認定事業にも携わっています。この資格を取得することで、デジタル庁が認定するデジタル推進委員になることができます。

私たちの目標は、店舗の販売員を含む支援者たちがアクセシビリティに精通し、障害者や高齢者を含む全ての人々がデジタルデバイスを容易に使用できるようにアドバイスできることです。これにより、例えばパソコンを購入する際に、固定キーに関するアドバイスを含めたサービスを提供する環境が整うことになります。 (藤島)

(藤島)

SNSは情報収集の手段として広く普及しているので、自分に合った情報が見つかる可能性は高そうですね。

しかし、情報量が多すぎるため、適切な情報を見つけることが難しいこともあると思います。

おすすめの情報を教えていただけますでしょうか。 (福島)

(福島)

私のおすすめは帝京大学の金森さんが運営するブログ「kintaのブログANNEX」です。

特別支援教育やe-ATの活用に関する最新情報が提供されています。また、「肢体不自由のある子どものWindowsとiPadOSの活用講習会」などの情報も提供されており、これらは春と夏に開催され、ほとんどの人が受講できるので参考にしていただければと思います。

kintaのブログANNEX(ブログ)

https://www.assistivetechnology.cfbx.jp/kinta/

インターネット上で様々な情報が配信されていますが、知りたい情報にたどり着かない方が多いです。

私のYouTube®チャンネルでは、iOS®のアクセシビリティ機能の使い方を短いバージョンで解説しています。

フリーワード検索を使えば、必要な情報が見つかりやすいです。

また、ブログも毎日配信していますので、参考にしてください。

174iamsam (YouTube®)

https://www.youtube.com/user/174iamsam

Sam's e-AT Lab(ブログ)

https://sam-eatlab.blog.jp/

デジタルアクセシビリティアドバイザーのホームページでは、ベーシックレベルとスタンダードレベルの教材を提供しています。ベーシックレベルは家電量販店や携帯電話ショップの店員さんに知っていただきたいような内容で、スタンダードレベルは特別支援学校の教員、セラピスト、医師、保育士さん向きの内容になっています。

困難別に支援技術を整理してあるため、知りたいことを見つけやすいと思います。

デジタルアクセシビリティアドバイザー(サイト)

https://daa.ne.jp/ (参加者1)

(参加者1)

重度の肢体不自由を持つ高校1年生の母親です。子供の進路について考えていますが、今は生活介護や福祉的就労施設を検討しています。

いくつか施設見学に行きましたが、娘が高校で取り組んでいるICTを活用した取り組みをお伝えすると、感心されるものの、施設で使うためにどうすれば良いか困られます。

レンタルや補助金などの情報についてアドバイスをいただきたいです。 (福島)

(福島)

日本では地域によって障害者向けのIT支援サービスに格差があります。

大阪府ITステーションや東京都障害者IT地域支援センターでは、最新の設備と知識を持つスタッフが相談に応じています。

一方で、古い機器しかなく、スタッフも情報に疎い地域もあります。

パシフィックサプライさんは、機器のレンタルサービスがありますが、その利用は1つの手段だと思います。 (藤島)

(藤島)

弊社では、お客様に製品を試用いただくサービスとして、1か月または3か月という期間でのレンタルサービスを有料にて提供しています。長期間にわたる使用を通じて、製品を十分に評価していただければと考えています。 (福島)

(福島)

熊本高等専門学校では、特別支援学校向けに開発したインターフェースを短期間貸し出しています。また、同時に使用方法のワークショップを実施しています。

教員に使用中の動画を撮影してもらい、機器の効果的な使用法をフィードバックしてもらうようにしています。

撮影する動画は、局所的に笑顔を捉えるものではなく、目的と何をどのように使ったのか、子供たちの姿勢や効果はどうだったのかがわかるよう全体的に撮影してもらいます。

教員は隣の教室で何が行われているかを知らないことが多いですが、この方法により、より良い実践が共有されます。

情報は無料と思われがちですが、このように何らかの形でお返しすることが望ましいと思います。 (参加者2)

(参加者2)

全国の多くの都道府県にはICTサポートセンターがあり、肢体不自由児協会が発行する機関紙「はげみ」は、一般就労や特例子会社についての情報を取り上げているので参考になると思います。

令和5年度ICTサポートセンター等の設置状況:厚生労働省(サイト)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001151549.pdf

障害者IT支援団体データベース:障害者情報ネットワークノーマネット(サイト)

https://it-map-hp.normanet.ne.jp/index.html

「はげみ」バックナンバー案内:社会福祉法人 日本肢体不自由児協会(サイト)

https://www.nishikyo.or.jp/action/products-backnumber.html (藤島)

(藤島)

テクノロジーの進歩によりコミュニケーションの可能性は広がっていますが、できることとできないことの理解が重要だと思います。

できることが多いと伝えたいという気持ちが増しますが、逆にできないことが多くなると学習性無力感に陥り、何を伝えればよいのか、何を聞けばよいのかがわからずコミュニケーションが困難になると思います。

これまでたくさんの子供たちを支援してこられた中で、できることとコミュニケーションの繋がりは実際どのような状態でしょうか。 (福島)

(福島)

新しい学年で担任が変わった後、コミュニケーションの問題から不登校になった女子生徒がいました。

慣れていない先生から何度も発言を求められ、そのストレスから胃潰瘍や円形脱毛症を発症しました。

小学校の高学年になると学校に行きたくなくなり、中学2年生になると不登校になってしまいました。

母親から「この子を話せるようにしてください」と相談を受けましたが、話せるようにはなりません。そこでパソコンの使用方法を教えることにしました。彼女は3週間で上手に使えるようになりましたが、「今日から好きなことを書いてもいいよ」と伝えても彼女は何も書きませんでした。尋ねると、「書きたいことがないっちゃん」と頑張って答えてくれました。

彼女から学んだのは、コミュニケーション手段を提供するだけでは不十分で、伝えたい意思や意欲が必要であるということ、そして、それを育てることの重要性でした。

彼女には黒板消しクリーナーのON/OFFや校内放送の音楽再生などの役割を担ってもらいました。すると、周りから感謝されたり、認められたりすることで意欲が向上し、話したいこともどんどん増え、小説を書くまでに至りました。

この事例から言えるのは、意思や意欲を育てるためには、認められ、感謝され、依頼されるなどの経験を積むことが重要であるということです。また、e-ATやICT機器の使用がアウトプット向上に役立つ一方で、内面の成長も大切であるということです。 (藤島)

(藤島)

ありがとうございます。伝えたい意思や意欲を育てる具体例も聞くことができ、理解が深まりました。

また、先生のお話の中で「神の手」が出てきましたが、コミュニケーションも同じで、相手の表情や声から先に理解して支援すると、自分から話す言葉や機会が減ると思います。教育現場ではどうでしょうか。 (福島)

(福島)

卒業生が就職して数年で退職する要因の1つはコミュニケーションの不足です。

教員は親切なので生徒の意図を先読みし、問題を解決してしまいます。すると、生徒は自らコミュニケーションを取る必要がなくなります。この習慣が社会に出たときに問題となり、自分から積極的に関わろうとせず、結果として孤立してしまうことがあります。

そのため、学校教育では少し距離を置いて生徒が自らコミュニケーションを取る機会を増やすべきだと考えます。

最後に

インターネットは情報を受動的に待つだけでなく、能動的に探求し発信する場でもあります。

自己決定を尊重し、そのサポートツールとしてe-ATのような技術を活用することは重要です。また、支援者としては、e-ATの使用の有無にかかわらず、利用者の意欲と意思決定を尊重するピープルファーストの姿勢を持ち続けたいと思います。

福島 勇

国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校 特命教授1989年より福岡市立の特別支援学校に勤務し、厚生労働省心身障害研究の研究員や国立特別支援教育総合研究所の研究協力員を務め、教員養成系大学や福祉系専門学校で非常勤講師としても活躍。また、1999年には文部科学省特別支援教育課の派遣でアメリカを視察し、文部科学大臣優秀教職員として表彰される。

2021年に教員を定年退職し、現在は熊本高等専門学校の特命教授で、一般社団法人できわかクリエイターズ理事としても活動している。

関連情報

© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.

コンテンツの無断使用・転載を禁じます。

対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ