パシフィックニュース

新しいディサースリアの臨床3

その他

呼吸-発声機能へのアプローチ

新潟医療福祉大学 西尾 正輝

2010-04-01

呼吸-発声機能の臨床ガイドライン

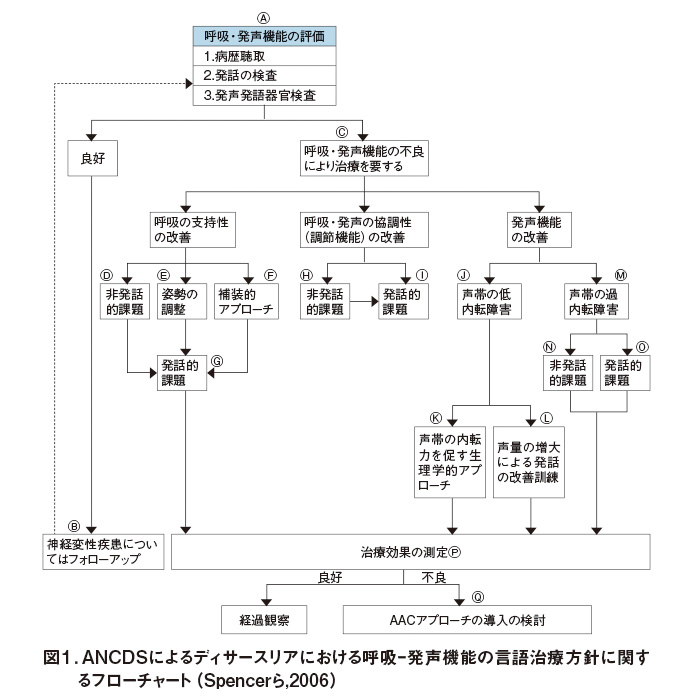

図1に、ANCDSによるディサースリアにおける呼吸-発声機能の治療方針を決定する過程のフローチャートを示した。治療方針の基本的原則として、呼吸-発声機能の評価で機能不全により治療が必要と認められると、(1)呼吸の支持性を改善する訓練、(2)呼吸-発声の協調性もしくは調整機能を改善させる訓練、(3)発声機能の改善訓練を行う(C)。

(1)呼吸の支持性を改善する訓練としては、抵抗に抗して呼吸運動を促す呼吸筋力増強訓練などの非発話的課題を用いた訓練(D)、姿勢の調整(E)、腹帯の活用といった補装的アプローチ(F)がある。これらの言語治療は、バイオフィードバック法などを活用した発話的課題を用いた訓練(G)へと結びつけてゆく。

(2)呼吸-発声の協調性もしくは調整機能を改善させる訓練は、非発話的課題を用いた訓練(H)と発話的課題を用いた訓練(I)に二分される。いずれにおいても、レスピロレースなどを活用したバイオフィードバック法が重視される。

(3)発声機能の改善訓練としては、声帯の低内転障害(内転不足)に対する治療(J)と声帯の過内転障害に対する治療(M)に分けられる。気息性嗄声を特徴とする声帯の低内転障害に対する治療(J)は、プッシングープリング法などの声帯の内転を促す生理学的アプローチ(K)と、リー・シルバーマンの音声治療(LSVT)などの声量の増大により発話の改善を図る手法(L)に分けられる。後者は主に、運動低下性ディサースリアが適応となる。痙性ディサースリアでみられる声帯の過内転に対する治療(M)もまた、非発話的課題を用いた訓練(N)と発話的課題を用いた訓練(O)に分けられる。非発話的課題を用いた訓練としてはバイオフィードバック法、リラクゼーション、咀嚼法、喉頭マッサージなどがあり、発話的課題を用いた訓練としてはあくび-ため息法、バイオフィードバック法などがある。

こうして言語治療効果を測定すなわち再評価を行うが(P)、この場合国際生活機能分類(ICF)に基づくことをANCDSでは重視している。ANCDSに準じたディサースリアにおけるICFに基づいた機能,活動参加の解釈の仕方については、前号で学んだとおりである。再評価の結果でなおも不良であれば、拡声器や電気式人工喉頭などのAACアプローチの導入を検討する(Q)。

図1

リー・シルバーマンの音声治療(LSVT)

- 音声に専念する (Focus on Voice)

- 高い努力で治療に専念する (Focus on High Effort)

- 集中的な治療に専念する (Focus on Intensive Treatment)

- 校正に専念する (Focus on Calibration)

- 定量化に専念する (Focus on Quantification)

1.の音声に専念することというのは、声の大きさを高めることに専念することである。複雑な指示はなく、前述のように大きな声を出すつもりで、叫ぶつもりで行わさせる。大きな声を出すだけで発声発語器官の運動範囲が拡大し、発話速度も低下し、明瞭度も改善する。

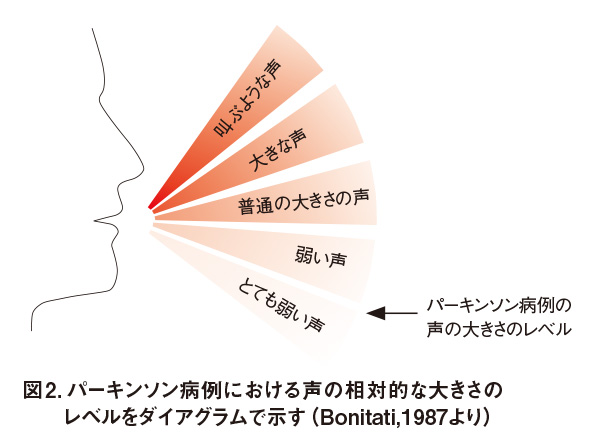

2.の高い努力の必要性について説明するために、図2に、パーキンソン病例における声の相対的な大きさをダイアグラムで示した。パーキンソン病例の声の大きさは、「弱い声」もしくは「とても弱い声」にまで低下する。従って、「普通の大きさの声」にまで高めるには、「叫ぶ」くらいの高い努力で発声する必要がある。なお、高い努力を払って大きな声を出させるために、運動学習理論でいうモデリングの技法が重視される。すなわち、正しい動作について臨床家が模範例を提示し、「私のするとおりにしてください」という。

3.集中的治療とは、50-60分のセッションの訓練を1週間に4回、4週間実施するので、1ヶ月間で16セッションを実施することになる。治療中は、臨床家自身も模範例を示したりクライアントを励ましたりする必要があることから、クライアントと一緒に精力的に行う。

4.校正とは、声の大きさについてのクライアント自身の感覚的フィードバックのレベルを変化させることである。多くのパーキンソン病例は自身の声が次第に小さくなりながら、その声の小さな声に日常生活で馴れ合いになってしまっている。図2で示すと、パーキンソン病例は「弱い声」で話をしていても、それが自身にとって「普通の大きさの声」と感覚的に受け止めてしまっている傾向にある。そこで、感覚的な校正が必要となる。

前述のモデリングにより声量を高めることを外部的キューというのに対して、感覚的校正により自己調整して声量を高めることを内部的キューという。治療期間中の高い努力と集中的な治療により校正がなされ、内部的キューによる般化が実現する。逆にいえば、校正が適切になされない限り、般化は困難である。自己校正はLSVTの核心である。

5.定量化とは、クライアントの動機づけのために、毎回のセッションの結果を数値化して示すことである。

図2

さて実施する訓練課題は、前半の25~30分間のデイリー課題(Daily tasks)と後半の25~30分間の階層的発話課題(Hierarchal speech loudness tasks)に二分される。デイリー課題は16セッション全体を通して一貫して行う。これに対して、階層的発話課題は週単位で難易度を高めてゆくが、詳細には日々変化させる。

前半のデイリー課題のプログラムは、以下3つである。

- 単純な/a/の持続発声の反復(12~15分)。

- できるだけ高い声と低い声で/a/の持続発声の反復(10~12分)。

- 実用的な常套句の反復(5~10分)

1./a/の持続発声では、十分に吸気を得てから「叫ぶ」ような大きな声で、少なくとも12~15回は持続発声を反復させる。毎回持続時間はストップウォッチで測定しながら、クライアントに持続時間をフィードバックする。声の大きさに関する自己調節機能を高めるために、騒音計を用いて声量をフィードバックさせると良い。ただし、過剰に大きな声は慎まなくてはならない。/a/の持続発声では、口唇から30cmの距離で測定して90dBより大きな声を出させないように配慮すべきである。また、声量の増大にともない声質が乱れた場合は、適時整える必要がある。

2.段階的なピッチの調節では、できるだけ高い声と低い声で/a/の発声を各12~15回行う。この時、通常/a/と発声するときの声のピッチから開始して次第に高くしたり低くしたりする。滑らかにピッチを高くする方法と、段階的に高くする方法がある。定量的にピッチを測定するには、楽器店で販売されているデジタル・チューナーが廉価でかつ有用である。

3.日常生活で用いる常套句として、「こんにちは」「さようなら」「ありがとう」「おはよう」などの実用的なフレーズを10個選択し、5回ずつ(計50フレーズ)を/a/の持続発声時と同程度の大きさの声で発声させる。各個人がよく日常生活で感情を込めて複数回使用するものを中心としてとりあげるようにし、画一的なリストを用意して使用すべきではない。一旦選択した10個の常套句は16セッションの途中で変更してはならない。常套句は、般化につなげるための重要なプログラムである。

常套句の発声では、口唇から30cmの距離で測定して80~85dBより大きな声を出させないように配慮すべきである。日常生活で常套句をこれ以上の声量で発声することはまれであるし、過剰な声量での発声は誤った発声パターンを招いたり、喉頭を傷める危険性がある。デイリー課題の評価フォームは、成書を参照されたい(西尾、2007)。

後半の階層的発話課題のプログラムは、以下3つである。前半のデイリー課題を日常生活での会話に般化させるために重要な意義を有する。

- 音読(20~25分)

- 即興的な発話(off and cut)(5~10分)

- 般化させるための宿題についての説明(5分)

階層的発話課題は週単位で難易度を高めてゆくが、詳細には日々変化させる。典型的には1週目は単語・短いフレーズの音読、単純な会話を行う。2週目は短文の音読、単純な会話を行う。3週目は長文の音読や会話を行う。4週目は会話を中心とする。

LSVTの訓練課題内容は、単純である。しかしこの単純性こそが本アプーローチの特異性であり、効果を発揮するポイントであるといわれる。臨床家にとって重要なことは、この単純な課題を確実に、粘り強くしつこく行いつづけることである。

また、訓練以外に自主訓練として、

1)訓練を実施した日には5~10分間の自主訓練を1回

2)訓練を実施しない日には10~15分間の自主訓練を2回実施する。単に実施させるばかりでなく、定量的に結果を記録させる。自主訓練の評価フォームも、成書を参照されたい(西尾、2007)

PETを用いた最近の研究では、LSVTの施行後では大脳皮質の運動野、運動前野における過剰な活動性が減少する一方で大脳基底核などの活動性が増大することが示唆されている。すなわちLSVTの施行により神経学的な機能再編成が生じ、音声の異常を代償するための異常に過剰な随意的努力による発声行動からより自動的な発声行動が生じると推察されている(Liottiら、2003)。さらに、LSVTの施行後では非言語的な発声および感情に関する右脳の皮質の活動性が高まることが示されている(Narayanaら、2009)。

LSVTは、基本的には中軽度ばかりでなく重度のパーキンソン病例も適応となる。より厳密に言えば、重症度により目標は異なる。例えば軽度のクライアントであれば、内部的キューを活かして社会的活動性が改善することを期待する。しかし重度のクライアントであれば、外部的キューを用いて生活に最低限度必要な実用的なコミュニケーションの確保を目的とする。

パーキンソン病に対する言語治療に対しては、かつては否定的な見解が支配的であった。LSVTは、こうした古典的見解をエビデンスをもって大きく覆すこととなった。他方で、医学的治療として主流である薬物療法と外科的治療(主に、脳深部電気刺激、DBS)はいずれも四肢の機能に対しては有効であるが、発話機能に対する有効性は今日でも明確にされていない。最近のPlowman-Prineら(2009)の研究でも、レボドパによる発話の改善効果は否定されている。こうした結果は、パーキンソン病に対する言語治療の重要性を逆説的に示すものといえる。

LSVTの原理は、最近になって四肢に対しても応用されるようになり、これをLSVT/BIGという。これに対して、従来の声量を増大させる訓練をLSVT/LOUDという。

最後に、LSVTには名称独占が定められている。従って、有資格者でなければLSVTの名称を用いて訓練を実施することができない。「声量の増大訓練」などの訓練名を用いる必要がある。

写真1

LSVTの開発者であるRamig教授(右)、共同研究者のFox教授(左)、国際認定証を手にする筆者(中央)

写真1

文献

- ?Narayana, S, Fox, PT, Zhang, W, Franklin, C, Robin, DA, Vogel, D, Ramig, LO. : Neural correlates of efficacy of voice therapy in Parkinson's disease identified by performance-correlation analysis. Hum Brain Mapp. 2009 (in press) .

- 西尾正輝:ディサースリア臨床標準テキスト.医歯薬出版,pp.151-152,2007

- Liotti, M, Ramig, LO, Vogel, D, New, P, Cook, CI, Ingham, RJ, Ingham, JC, Fox, PT : Hypophonia in Parkinson’s disease : neural correlates of voice treatment revealed by PET. Neurology, 60:432-440, 2003.

- Plowman-Prine, EK, Okun, MS, Sapienza, CM, Shrivastav, R, Fernandez, HH, Foote, KD, Ellis, C, Rodriguez, AD, Burkhead, LM, Rosenbek, JC. : Perceptual characteristics of Parkinsonian speech: a comparison of the pharmacological effects of levodopa across speech and non-speech motor systems. NeuroRehabilitation. 24 :131-144, 2009.

- Spencer, K.A., Yorkston, K.M., Beukelman, D., Duffy, J.R, Golper, L.A., Miller, R., Strand, E., Sullivan, M. : Practice Guidelines for Dysarthria: Evidence for the Behavioral Management of the Respiratory/Phonatory System: Technical Report Number 3, Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences. http://www.ancds.org/, 2006

© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.

コンテンツの無断使用・転載を禁じます。

対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ