パシフィックニュース

住民・行政・医療が協働でつくる「健康のまちづくり」

環境整備

~誰でもできる安心の生活への第一歩~

井階友貴 (国立大学法人福井大学医学部・医師)

2017-06-01

KAWAMURAグループでは7月1日「第3回目地域包括ケアを考える講演会・シンポジウム」を所在地である大阪府大東市にて開催いたします。基調講演では福井県高浜町にて地域包括ケアの先進的な取組みをされている福井大学・医師 井階友貴先生をお迎えいたします。

健康のまちづくり

2025年問題という言葉を聞いたことがあるという方は少なくないと思います。団塊の世代の皆様が後期高齢者(75歳以上)となり、医療や介護の需要に対して供給が追い付かないのではないかが危惧されています。誰でも安心して住み慣れた地域で最期まで暮らせるように、地域包括ケアシステムの構築が求められていますね。それだけではありません、今後100年間、あらゆる自治体で人口が減少することが予想されており、中には消滅すると言われている自治体もあります。そんな時代に、我々はどのように自らの健康と地域の存続性を獲得できるでしょうか?

福井県最西端の高浜町は、人口1万人、面積72?、アジアで初めてビーチの国際認証「ブルーフラッグ」を取得した、海が自慢の小さな町です(図1)。この町では以前より医師不足や住民の無関心に悩んでおり、地域医療教育(「夏だ!海と地域医療体験ツアーin高浜」や地域医療住民有志団体活動(「たかはま地域☆医療サポーターの会」が展開され、医師の増加や住民の健康行動の増加などとの関連が確認されました。

ところが、日本創成会議が2014年に発表した「消滅可能性都市」に当然のごとく指摘されており、「医療」という切り口での取り組みに限界を感じるようになってきました。そこで、「健康のまちづくり」という切り口での取り組みに、平成27年度より取り組んでいます。

図1:高浜町航空写真

地域社会参加型研究

?取り組みの最も根幹においているものが、「けっこう健康!高浜☆わいわいカフェ」(通称「健高カフェ」)です(図2)。これは、あらゆる分野(保健・医療・福祉・介護のヘルスケア分野だけでなく、まちづくり、教育、商工観光など)のあらゆる立場(ヘルスケアの専門職だけでなく、住民(団体)や行政もすべて)の方が月1回集まり、自分たちが問題と思う町の抱える課題をテーマに、ざっくばらんなおしゃべりをしているものです。ただおしゃべりをしているだけなのに、これの何が「健康のまちづくり」なのでしょう?

図2 健高カフェの様子

実は、この取り組みには2つの大事にしている要素があります。1つは、地域社会参加型研究(Community-Based Participatory Research: CBPR)です。

これは、地域の抱える課題を解決しようとする際、自治体などの呼んできたアドバイザーや有識者的な方が、地域を分析し、アクションプランを提示して、それを地域の方が実行していく、という流れが一般的と思われますが、CBPRでは、専門家などの有識者も地域の住民さんも、あらゆる立場の方が同じ土俵に立ち、まずそもそも何が問題なのかから共に考え、どのようなことができるかを絞りだし、一緒に実行していく流れを取ります。

健高カフェでは、まず地域のあらゆる方がまちなかのコミュニティスペースに一堂に会し、対等な関係でおしゃべりをしています。その中で、各々問題と思っていることを持ち寄っていますし、それぞれの立場で何ができるかを考えます。それに、この取り組みの一番のポイントは、実際に無理なく実現可能な部分を実現させていることです。平成28年度までで15回の健高カフェが開催され、20を超える取り組みが実現したり協議に入ったりしています(表)。

| 取り上げられたテーマ | 協議に入った取り組み・施策 | 実現した取り組み・施策 |

| ・健康 ・スポーツ ・野菜 ・子育て ・独居 ・産業 ・ボランティア ・認知症 ・フレイル ・食と栄養 ・男性 ・笑い ・観光 | ・海岸リハビリロード整備(健康情報設置) ・病院リハビリ室セミ解放(介護予防事業) ・健康ポイント・ボランティアポイントシステム ・健高弁当レシピ開発・販売 ・配食サービスの拡大 ・子育て支援 見える化システム ・カスタマイズ可能!健康じぶん手帳 ・魚のブランド化と購買摂取促進 ・魚のSNSページ開設 ・ボランティアの需要供給窓口の一本化 ・巡回バスシステム ・セーフティネットの施設間コラボレーション ・町内の暮らしのサービスによる見守りシステム | ・無料レンタサイクル ・海岸リハビリロード整備(砂除け) ・小学校・PTAでの健康授業 ・野菜情報SNSページ開設 ・生鮮食品出張販売 ・お一人様(独居者)ランチ会 ・海浜レジャーに特化した産業・医学連携 ・健康器具体験&譲渡会 ・ボランティアと健康に関する情報発信 ・コミュニティカフェ ・オリジナル介護予防体操の開発 ・笑いヨガサロン |

表:健高カフェで話し合われたテーマと実現した/企画段階に入った取り組み・施策

ソーシャル・キャピタル

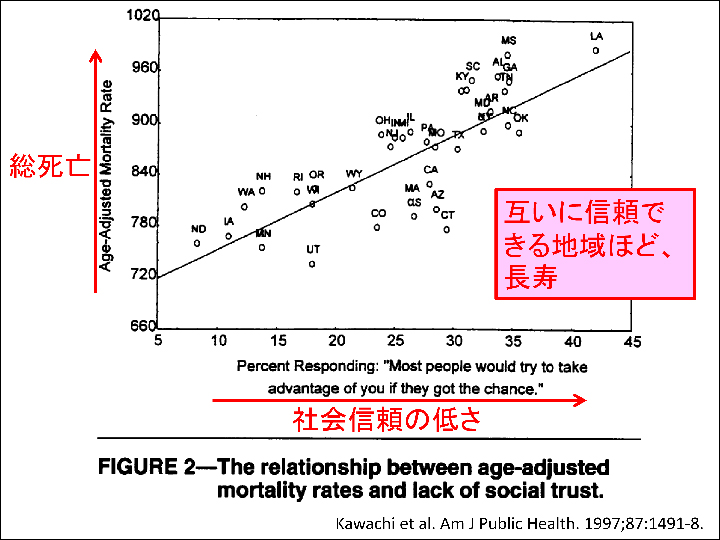

もう1つは、ソーシャル・キャピタルという概念です。

これは、いわゆる「地域のつながりや絆、社会参加、信頼関係などの社会的関係性によってもたらされる効果」のことです。実は、このソーシャル・キャピタルが優れていると、寿命や健康寿命などの健康関係の結果が良くなることがわかっています(図3)。

なぜソーシャル・キャピタルが健康に寄与できるのかについては、さまざまな議論が展開されていますが、人とのつながりがその人の行動を決めることなどが指摘されています。たとえば、友人が肥満だと45%、友人の友人が肥満だと20%、友人の友人の友人が肥満だと10%、32年間で太るリスクが挙がってしまうという研究があります。社会の関係性を良い関係で近しくすることで、少ない人口であっても効率的に、地域全体が健康になれるのです。健高カフェでは、まず、カフェの現場でさまざまな背景・所属を持った個人と個人が出会い、つながり、活動や取り組みのコラボレーションが生まれます。

さらに、健高カフェで発案された取り組みが地域で実現することで、社会参加の機会が増え、地域全体のソーシャル・キャピタルの醸成に寄与することを期待しているところです。

図3:社会信頼と死亡の関連

このように、高浜町ではCBPRとソーシャル・キャピタルを意識した健高カフェの取り組みから、「健康のまちづくり」を目指して取り組んでいます。そして、どの取り組みがどのように効果できたのかを厳密に評価するため、町の高齢者全員を対象とした追跡調査を開始しています。

また、健高カフェの取り組みを後押しできるように、健康に詳しく地域をつなぐ町民を育成する「高浜町健康マイスター養成塾」、健康のまちづくりを学び実践することで次世代の健康のまちづくりの担い手を育成する「健康のまちづくりアカデミー」、専門職が地域に出て活動できることを確約した勤務形態である「コミュニティケアセンター」、全国の自治体同士をゆるくつないで互いに楽しく無理なく切磋琢磨する「健康のまちづくり友好都市連盟」等の取り組みを展開しています。

詳しくはホームページ等(http://kenko-machizukuri.net/ikaiprofile.pdf)をご覧ください。

このような「健康のまちづくり」の視点は、いかなる自治体であっても今後100年間に関わらずには済まないと確信しています。全国各地で、それぞれの自治体に見合った取り組みが展開されることを、切に願っています。

(文責:井階友貴 tomoki@ikaike.jp)

笑顔いきいきフェスタ KAWAMURAグループ主催

笑顔いきいきフェスタ 第3回地域包括ケアを考える講演会・シンポジウム

2025年を目途に、国は高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の下で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。KAWAMURAグループでは、地域民間企業として何ができるのかを考え、3年前より当講演会・シンポジウムを企画、地域資源情報の共有や活用の啓発活動を行っています。開催3回目の今回は、講演会・シンポジウムに加えて、大阪府大東市の企業・団体にもご参加頂き住民イベントとして開催します。みなさま是非ご参加ください。

--------------------------------------------------------------

開催日:2017年7月1日(土)

開催場所:大東市総合文化センター サーティホール 全館

大阪府大東市新町13-30

JR学研都市線 住道(すみのどう)駅より500メートル

大ホール:地域包括ケアを考える講演会・シンポジウム2017

健康寿命を延ばす町 ~ 地域住民主体の絆づくり・街づくり ~ を考える

①特別講演 澤口裕二先生 医師・士別市立病院療養診療科診療部長

②基調講演 井階友貴先生 医師・高浜町和田診療所

③シンポジウム「地域住民主体の絆づくり・街づくりを考える」

多目的小ホール:健康アクティビティーイベント

市民ギャラリー:大東市内の市民団体・企業による展示等

屋外: 地元の野菜市・植木市を開催

※今回の記事を執筆いただいた井階友貴先生の基調講演は14:15-15:15です。

皆さまのご来場をお待ちしております!

関連情報

© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.

コンテンツの無断使用・転載を禁じます。

対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ